宇宙科学部

≪活動内容≫

宇宙科学部では、超小型人工衛星の開発・運用を目指し活動しています。超小型

人工衛星は高度約400〜500km上空を飛行しており、飛行速度は約7.66km/sと高

速で、90分で地球を1周します。また、日向は+120℃、日陰で-150℃になる極限

環境になります。この部活では、宇宙開発を通して構造設計(3DCAD)から電子

回路、プログラミング、無線通信、プレゼンを楽しく学んでいきます。

連携大学:大阪公立大学、大阪電気通信大学、関西大学、大阪工業大学

協力企業:株式会社ニューテック、尼崎ドライブスクール、ジェイ・トレイ株式会社

ALTER TECH株式会社、KITCUTPCB、IMV株式会社

|

1.宇宙甲子園の以下の3部門に出場

(1) 模擬衛星部門(缶サット部門)

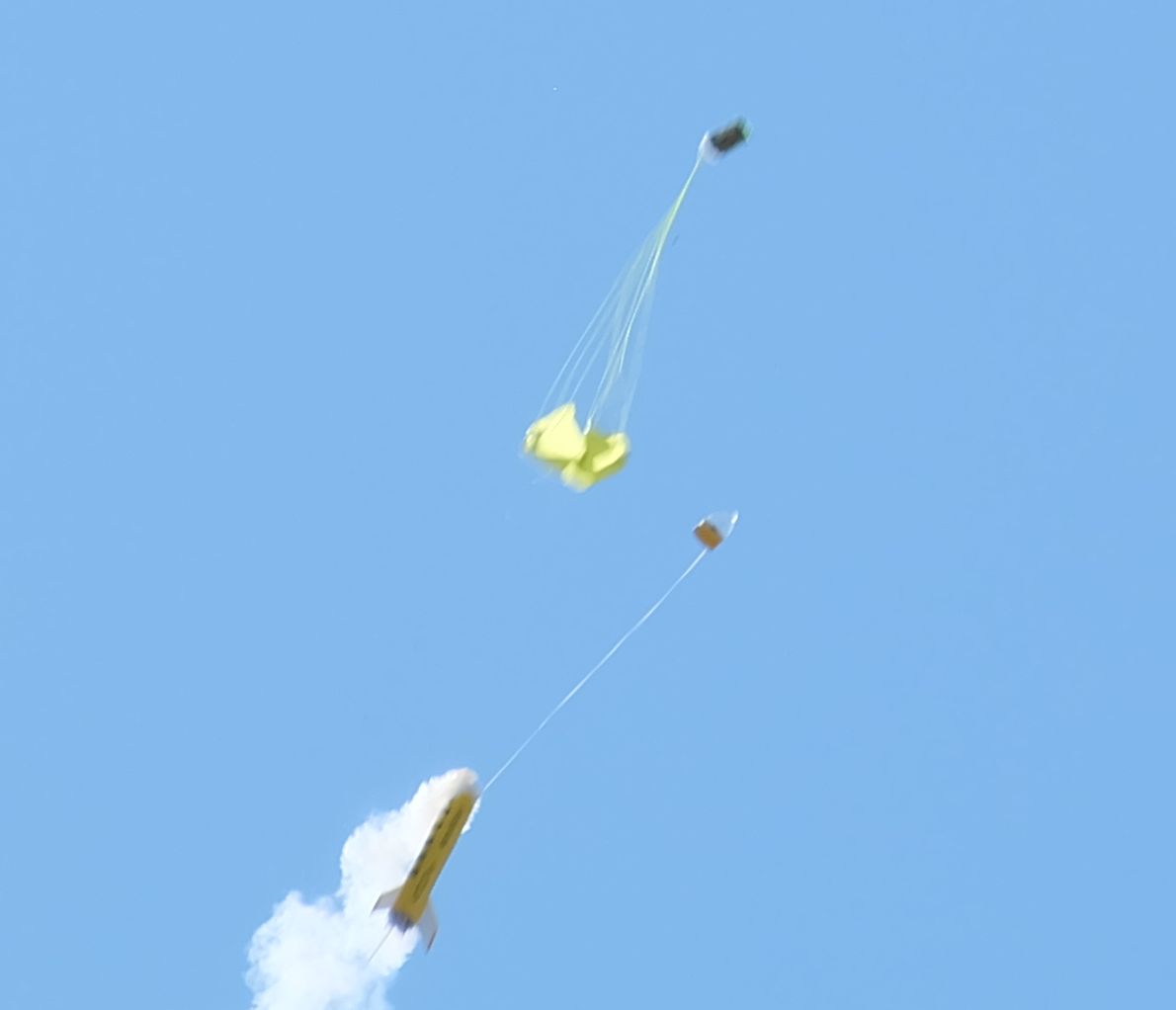

缶サットと呼ばれる模擬人工衛星を開発し、缶サット部門に出場しています。 大会で優勝するため、自作のモデルロケットを製作し缶サットの打ち上げ実験もしています。

また、大阪公立大学、大阪電気通大学、関西大学、大阪工業大学と連携し、共同で模擬人工衛星の運用実験や人工衛星の技術交流を図っています。模擬人工衛星の開発と運用実験を通して、計画力、設計力、製作力、表現力、分析・解析力が身に付きます。

|

(2) ロケット部門

F型エンジンを利用したロケットを開発し、ロケット部門に出場しています。 大会では目標高度と滞空時間が決められ、その規定にあわせたロケットを設計し 製作します。設計したロケットやパラシュートはコンピュータシミュレーション を繰り返して開発を進めていきます。また、ロケットには鶏卵2個搭載し、落下 時に破損すると失格になります。

|

(3) 気球部門

気球を利用して高度30kmまで自作の実験機器を上昇させ、各校が設定したミッションを実施します。高度30kmの環境は温度約-50℃、気圧は地上の約1/1000程度になるため、極限環境での動作が必要になります。この環境は宇宙空間に近い事から、宇宙機器の開発に近いものになります。大会の審査は各学校が設定したミッション内容や実験結果、成果発表会を通して評価されます。

|

2. 尼崎ロケットキャンプの運営

毎年8月上旬に尼崎市立小学校に在籍する小学生(4年生以上)対象に2日間のロケットキャンプを運営しています。1日目はロケットの基礎を学習し、自作のオリジナルロケットを製作します。2日目は製作したロケットの打ち上げ実験を通した競技会を開催しています。ロケットエンジンは火薬(C6-3)のエンジンを使用するため、最高高度は100m程度になります。

募集は毎年6月下旬頃にしています。

3. STEAM教育実験

毎年、6月、8月、10月に打ち上げ実験を実施しています。この打ち上げ実験を通して宇宙甲子園に出場する缶サットやロケット、気球に搭載する機器のデータ収集や、分析、解析をしています。この打ち上げ実験には他校の高校や大学チームも参加しており、技術交流の場にもなっています。

≪活動報告≫

令和7年度

|

|

|

|

|

|

|

|

|

日本代表 宇宙甲子園(缶サット部門)・・・世界大会準優勝(JAXA日本チーム)

|

モンゴル気球チャレンジに参加・・・日本代表

令和6年度

2024年度 宇宙甲子園(缶サット部門)関西大会・・・3位(和歌山県)

2024年度 宇宙甲子園(ロケット部門)全国大会・・・3位(福島県)

2024年度 宇宙甲子園(ロケット部門)関西大会・・・2位(和歌山県)

令和5年度

2023年度 宇宙甲子園(缶サット部門)関西大会・・・優勝(和歌山県)

令和4年度

|

令和3年度

2021缶サット甲子園全国大会 ベストプレゼンテーション賞受賞

|

|

|

| |

|

打ち上げ実験の様子

|