|

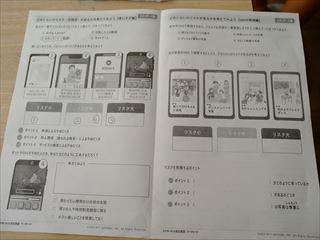

情報化が進む現代社会において、デジタル技術を活用した新しい教育が求められるようになりました。 そこで文部科学省が2019年から「GIGAスクール構想」として、ICT教育を推進しています。 尼崎市でも全ての小中学校でタブレット端末が配備され、日々の学習で活用されています。 なくてはならない便利な道具となっていますが、インターネット等を活用するとリスクも伴います。 そこで今回はNTTドコモに依頼してスマホ・ネット安全教室をオンラインで実施してもらいました。 |

|

|

|

|

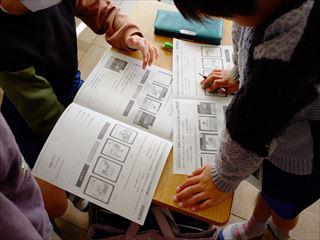

画面を通して、講師の先生が教室の様子を見ながら話をしてくれました。 ワークシートも準備してくれていて、子ども同士の話し合い活動も交えながら、情報技術の上手な活用方法とリスクについて教えてくれました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

オンライン授業でしたので、4年生から6年生までが同時に授業を受けることができました。 これもICTを活用する利点だなと感じました。 ご家庭でもこれまでにお話をしてくださっているかもしれませんが、この出前授業をきっかけにお子さんとインターネットの使い方などについて話をしてくださると助かります。どうぞよろしくお願いします。 |

|

5年生

|

小学生でストレスマネジメント?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ストレス過多の世の中において、やわらかい心をもっている子どもほどその影響を受けているかもしれません。 オープンスクールの日に、保護者のみなさんと一緒に5年生の子どもたちが「ストレスについて学ぼう!」という題で、授業を受けました。 授業をしてくれたのは、普段成文小学校でカウンセリングしてくれているスクールカウンセラーの先生です。 |

|

|

|

|

まずストレスチェックシートを使って自分のストレスについて確認をしました。 その後、ストレスとは何かを知るとともに、どう対処していけばいいのか話をしてもらいました。 最後はリラクゼーションの仕方について学び、実際にストレスを感じたら、自分に合ったリラックス方法を見つけてみようという話で授業が終わりました。 今回の学習は、大人になってからも応用できそうな内容でした。 これからもストレスを感じることがあったら、思い出して行動に移せたらと感じました。 |

|

|

国道2号武庫大橋耐震補強工事を請け負う酒井工業株式会社の方にご来校いただき、5年生向けに出前授業をしてもらいました。 内容は「公共工事の役割について」です。 まず、5年生の子どもたちは体育館に集合し、国土交通省の方や酒井工業の方からお話を聞きました。 その頃、体育館の外では、なかなか間近に見る機会の少ない重機がスタンバイされていました。 |

|

|

|

|

|

|

いよいよ体験活動がスタート。 3つのグループに分かれて『リサイクルマグネット作成』、『高所作業車体験』、『クレーン操作体験』に取り組みました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

『リサイクルマグネット作成』では、「のろ」という鉄の精製において不純物を除去する際に発生する液相を用いてマグネットを作りました。 『高所作業車体験』では、実際に高所作業車に乗せてもらい、高い場所から下を見下ろす体験をしました。 『クレーン操作体験』では、カニクレーンと呼ばれる重機を操作する様子を見学しました。 いずれの体験も普段なかなかできないことばかりで、貴重な体験となりました。 酒井工業の皆さんからは「子どもたちの動きがこれまで出前授業させてもらった学校で一番スムーズでした」と褒めていただきました。 |

|

|

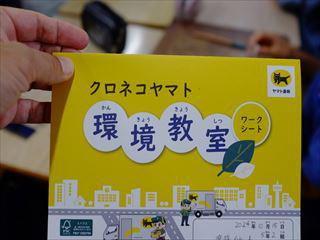

成文小学校では、1年の間に数多くの出前授業を外部講師の方に依頼しています。 担任の先生と児童だけの学びではなく(当然そのような学びも必要ですが)、その道の専門家から直接お話を聞くことで、学校での学びを広げたいとの意図があります。 本当の意味での『開かれた学校』を目指しています。 今回は初めての試みとして、ヤマト運輸株式会社の方にご来校いただき、SDG'sの取組について5年生が学びました。 |

|

|

|

|

|

|

小学生向けのワークシートを用意してくださって、1組と2組それぞれに講師の方が来てくださっていました。 教室の中にクロネコヤマトの制服を着た大人がいるっていうのも、少し非日常でおもしろかったです。 (クロネコヤマトの制服はエコな素材を使っているそうで、実物を見せるために着て来てくださったそうです。) |

|

|

|

|

|

|

画像を使いながらSDG'sの取組について学び、ワークシートで自分の考えをまとめていました。 最後は質問コーナーがあり、子どもたちの素朴な疑問にも丁寧に答えてもらいました。 一つひとつの出前授業が、すぐに子どもたちに強く影響することはないのかもしれません。でも、この出会いが子どもたちの将来につながることもあると信じています。 今後も日々の授業を大切にしながら、新たな出前授業も企画して、子どもたちの学びを深めていきたいと考えています。 |

|

|

俳優との演技体験、実演や解説等を視聴することで、古典芸能「歌舞伎」について楽しく体験学習することをめあてに、出前授業を実施しました。 大阪松竹座から片岡りき彌(かたおかりきや)さん、中村翫政(なかむらかんせい)さんが来校されました。 |

|

|

|

|

|

|

お二人が映像を交えながら、歌舞伎の隈取りなどについて説明してくださいました。 そのあと実際に舞台の上で動きを実演し、子どもたちも一緒に動きを体験しました。 |

|

|

|

|

続いて『歌舞伎舞踊』を実演してくださいました。 流れるような動き。すばらしい! |

|

|

|

|

|

|

最後はお二人に子どもたちから質問する時間がありました。 「どうして顔を白く塗るの?」など子どもたちから素直な質問が出され、それに対して丁寧に回答してもらいました。 |

|

|

|

|

伝統芸能である歌舞伎は、演じる人も見る人も減ってきているようです。 今回の出前授業を機に見たい、やってみたいと思う子もいるかもしれませんね。 なかなかふれることのできない文化にふれられる貴重な時間となりました。 |

|

| 9月6日(金)の15時前に、5年生一行が自然学校から帰ってきました。 | |

|

|

|

2日(月)から6日(金)までの4泊5日の間、一人も途中で体調を崩すことなくすべてのプログラムを終えることができました。 先生方や美方高原自然の家の方々のサポートもさることながら、子どもたちのがんばりが立派でした。 帰校式でも5年生の児童自ら司会進行してきちんと最後までやり遂げていました。 |

|

|

|

|

|

|

自然学校での体験が、今後の学校生活や、人によっては人生にまで影響していくことでしょう。 多くの保護者のみなさんが帰校式に立ち会ってくださいました。ありがとうございました。 これからの子どもたちの成長が楽しみです。 |

|

9月2日(月)の朝。台風10号が過ぎ去って、まだ少し雨が残っているものの、自然学校出発の日を迎えました。

ものすごくゆっくりとしたスピードで進む台風でしたので、始業式の木曜日、翌日の金曜日、そして週明けの今日、月曜日まで影響があるかもしれないとヤキモキしましたが、すべて予定通り進めることができました。その事実だけで、今年の5年生たちは運をもってるなと感じます。

多くの保護者の方に見守られながら、体育館で出発式を行いました。

|

|

|

|

|

児童の司会で、児童代表のあいさつ、校長先生からの話、そして5日間お世話になるリーダーさんや看護師さんの紹介がありました。

最後は見送りに来てくださった保護者のみなさんに大きな声で『行ってきます!』とあいさつして旅立っていきました。

|

|

さぁ、どんな体験が子どもたちを待ち受けているのでしょうか?帰ってきたらたくさん話を聞いてあげてください。

| あまがさき環境オープンカレッジの大原理事長様が、5年生向けにビオトープを通した環境学習の出前授業をしてくださいました。 | |

|

|

|

|

|

まずは視聴覚室に集まって、成文小学校におけるビオトープの歴史などについて話を聞きました。 そして場所をビオトープに移動し、お待ちかねの体験活動がスタートしました。 |

|

|

|

|

|

|

最初は恐る恐るという様子の子もいましたが、そのうちヌメヌメした泥にも慣れて、自らどんどん入っていってザリガニなどを捕ったり、雑草を引き抜いたりしていました。 今回の活動が9月に実施される自然学校にもつながっていきます。 大自然の中で、自分でも気づいていなかったような姿が現われてくることを期待しています。 それにしても暑い一日でした...。 |

|

公益財団法人尼崎市文化振興財団主催の「おでかけアルカイック アウトリーチ事業」を5・6年生対象に実施しました。

オーボエ奏者の大島弥州夫さんとピアニストの大西隆弘さんが、成文小学校まで来てくださって音楽室でミニコンサートが行われました。

|

|

演奏曲は『オーボエ・ソナタ 第1楽章 K.374d/モーツァルト』、『エリーゼのために/ベートーヴェン』、『ミュージカル「レ・ミゼラブル」より「夢やぶれて」/シェーンベルク』、『涙そうそう/BEGIN』、『オーボエ・ソナタ 第1楽章 K.13/モーツァルト』の5曲でした。

|

|

コンサート後半は、質問コーナーがあり、子どもたちからのさまざまな質問におふたりが答えてくださいました。

授業後の子どもたちからの感想には「演奏しているピアノ、オーボエのきれいな音、迫力のある音が混ざり、とってもきれいだったのが印象に残っています」「ピアノとオーボエだけでとても美しい音楽が演奏できることに感動しました。それから2人のタイミングとかも合っていて、すごいと思いました」ということばが見られました。

演奏が始まると音楽室の空気が変わりました。

普段の授業でも、子どもたちに感動を与えられるような授業ができたらいいなと感じる時間でした。

学校の先生は「教育基本法」という法律で「絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」と明確に規定されています。

つまり先生とは、常に学び続ける人でなければなりません。

そう固く考えると、教育は非常に難しいものですが、要は子どもを育てるということはそれだけ重い責任を伴っているということです。

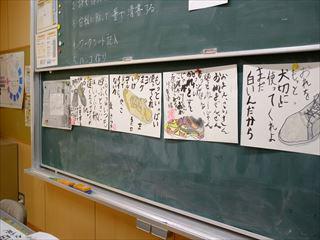

成文小学校では研究授業に力を入れています。

すべての先生が1年に1回は授業を公開し、他の先生から意見をもらっています。

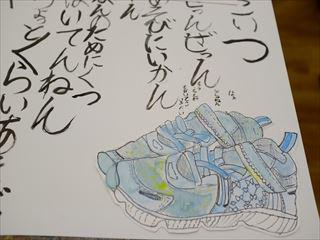

今回は図工の授業「靴を描く」が先生方に公開されました。

|

|

|

|

「身近にある靴を描くことで、材質の特徴を捉え、自分の思いを表現していくことの楽しさを味わうことができる」ことを目標にした授業でした。

ただ靴を描くだけでなく、靴になったつもりで想いを詩のように表現することも併せて行われていました。

|

|

ある児童の詩

「このまま ずっとはいてくれ

ボロボロになるまで はいてくれ

小さくなるまで はいてくれ」

この詩が、描かれた靴の横に書いてあると、何とも言えない想いを抱きます。

図工とは、ただ作品を作るだけの教科ではないということを強く感じた授業でした。

4~6年出前授業(スマホ・ネット安全教室)

4~6年出前授業(スマホ・ネット安全教室)